In einer globalisierten Wirtschaftswelt, in der Warenströme den gesamten Erdball umspannen und Lieferketten oft über zahllose Stationen führen, ist das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit und Unbedenklichkeit der erworbenen Produkte ein hohes Gut. Wenn ein Kunde im Laden oder Online-Shop einen Artikel in den Warenkorb legt, sieht er meist nur das fertige Endprodukt in seiner glänzenden Verpackung, nicht jedoch den langen und oft beschwerlichen Weg, den die Rohstoffe und Komponenten hinter sich haben. Hinter jedem Qualitätsversprechen steht idealerweise ein unsichtbares Netz aus Kontrollen, Analysen und Zertifizierungen, das sicherstellen soll, dass keine Schadstoffe, Produktionsfehler oder ethischen Missstände im verborgenen bleiben. Doch die Realität der Märkte zeigt immer wieder, dass blinder Glaube an Markennamen allein nicht ausreicht, sondern dass robuste Prüfmechanismen etabliert werden müssen, um die Integrität der Ware zu gewährleisten. Für den kritischen Prüfer und den aufgeklärten Konsumenten ist daher nicht nur das „Was“ entscheidend, sondern vor allem das „Wie“ und das „Woher“, denn Qualität entsteht nicht erst am Ende der Fertigungslinie, sondern bereits bei der Auswahl der ersten Zutaten. Dieser Artikel beleuchtet die komplexen Prozesse der Qualitätssicherung, die notwendig sind, um aus anonymen Rohstoffen ein vertrauenswürdiges Produkt zu formen, das bedenkenlos genutzt werden kann.

Die Komplexität globaler Lieferketten und Rohstoffbeschaffung

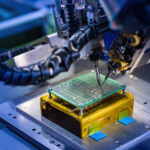

Der Ursprung fast aller Konsumgüter liegt weit entfernt von den Regalen der Händler, oft in Regionen, in denen andere gesetzliche Standards und Umweltauflagen herrschen als im Zielland des Verkaufs. Ein Hersteller, der Qualität garantieren will, kann sich nicht darauf verlassen, dass seine Zulieferer automatisch die gleichen hohen Maßstäbe anlegen, weshalb die lückenlose Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe zur ersten und wichtigsten Hürde der Qualitätssicherung wird. Ob es sich um elektronische Bauteile, textile Fasern oder chemische Grundstoffe handelt, jede Charge muss theoretisch bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden können, um Kontaminationen oder Materialfehler auszuschließen. In der Praxis bedeutet dies einen enormen bürokratischen und logistischen Aufwand, da Zertifikate geprüft, Audits vor Ort durchgeführt und Lieferantenverträge knallhart verhandelt werden müssen. Ein einziger schwacher Link in dieser Kette, etwa ein Zulieferer, der minderwertige Ersatzstoffe beimischt um Kosten zu sparen, kann das gesamte Endprodukt kompromittieren und den Ruf einer Marke nachhaltig schädigen. Besonders in Branchen, in denen Just-in-Time-Produktion den Takt vorgibt, ist die Versuchung groß, Kontrollen zu lockern, um Lieferengpässe zu vermeiden, doch genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Seriöse Unternehmen investieren massiv in das Supply Chain Management, da sie wissen, dass die Qualität des Endprodukts niemals höher sein kann als die Qualität seiner schwächsten Komponente. Die Transparenz der Lieferkette ist somit kein modisches Schlagwort, sondern die fundamentale Lebensversicherung für jedes produzierende Gewerbe.

Indikatoren für hochwertige Produktionsstandards

Wer als Verbraucher oder Einkäufer die Qualität eines Produktes beurteilen möchte, kann auf bestimmte Marker achten, die auf einen sauberen und kontrollierten Herstellungsprozess hinweisen. Diese Punkte dienen als Checkliste für die Integrität der Ware.

zertifizierte Managementsysteme: Das Vorhandensein von ISO-Normen (wie ISO 9001) zeigt, dass das Unternehmen standardisierte Prozesse etabliert hat.

Chargen-Rückverfolgbarkeit: Jedes Produkt sollte eine eindeutige Chargennummer tragen, die im Falle eines Rückrufs eine präzise Identifikation ermöglicht.

Transparenz der Inhaltsstoffe: Eine vollständige und ehrliche Deklaration aller Komponenten, auch solcher, die nicht gesetzlich zwingend genannt werden müssten.

unabhängige Prüfsiegel: Logos von TÜV, GS oder spezialisierten Brancheninstituten belegen, dass Dritte die Sicherheit überprüft haben.

kindersichere Verschlüsse: Bei chemischen oder potenziell gefährlichen Produkten ist ein zertifizierter Sicherheitsverschluss ein Muss für den häuslichen Schutz.

Sauberkeit der Verpackung: Eine unbeschädigte, manipulationssichere Verpackung (z.B. mit Siegelbruch) garantiert, dass die Ware auf dem Transportweg nicht verändert wurde.

Verfügbarkeit von Sicherheitsdatenblättern: Für technische und chemische Produkte sollten detaillierte Datenblätter öffentlich einsehbar sein.

regionale Compliance: Das Produkt muss explizit den Gesetzen des Zielmarktes entsprechen (z.B. CE-Kennzeichnung in Europa) und nicht nur denen des Herstellungslandes.

Spezifische Anforderungen an sensitive Konsumgüter

Besonders kritisch wird die Betrachtung der Qualitätssicherung, wenn es um Produkte geht, die vom Menschen direkt konsumiert oder inhaliert werden, da hier die physiologische Unversehrtheit unmittelbar auf dem Spiel steht. In diesem Sektor gelten oft weitaus strengere gesetzliche Vorgaben als bei reinen Gebrauchsgütern, was Hersteller dazu zwingt, Reinraumbedingungen zu schaffen und jede einzelne Charge einer mikrobiologischen und chemischen Prüfung zu unterziehen. Ein prägnantes Beispiel für die Notwendigkeit solcher rigorosen Standards findet sich im Bereich der Aromen und Flüssigkeiten für den Genussmittelmarkt, wo Produkte wie das Zazo Liquid exemplarisch unter Beweis stellen, wie engmaschig das Netz der Kontrolle sein kann. Hier reicht es nicht, dass der Geschmack stimmt; vielmehr muss durch Laboranalysen sichergestellt werden, dass die Inhaltsstoffe den strengen Vorgaben der Tabakproduktrichtlinie (TPD2) entsprechen und frei von unerwünschten Substanzen wie Diacetyl oder Ölen sind. Die Reinheit der verwendeten Basen, wie Propylenglykol und Glycerin, muss pharmazeutische Qualität erreichen, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten. Solche Produkte durchlaufen oft einen mehrstufigen Freigabeprozess, bei dem neben der chemischen Zusammensetzung auch die Emissionswerte geprüft werden, bevor sie in den Handel gelangen dürfen. Dies verdeutlicht, dass bei sensitiven Gütern die Qualitätssicherung nicht nur eine Pflichtübung ist, sondern den Kern des Produktversprechens bildet, auf den sich der Verbraucher blind verlassen können muss.

Experteninterview zur Verbrauchersicherheit

Dr. Julia M., Chemikerin und Spezialistin für Produktsicherheit und Verbraucherschutz, gibt Einblicke in die wissenschaftliche Seite der Kontrolle.

Warum ist das blinde Vertrauen in Markennamen heute nicht mehr ausreichend? „Marken sind heute oft nur noch Hüllen für komplexe Netzwerke aus Zulieferern. Ein Markenname schützt nicht vor Fehlern in der Lieferkette, weshalb Verbraucher lernen müssen, auf objektive Qualitätsmerkmale und unabhängige Testsiegel zu achten, statt nur auf das Logo.“

Welche Schadstoffe werden bei Analysen am häufigsten übersehen? „Oft sind es Kontaminationen, die durch die Verpackung selbst entstehen, sogenannte Migrationsstoffe, die aus Kunststoffen in das Produkt übergehen. Aber auch Verunreinigungen durch Transportmittel, wie etwa Mineralölrückstände, sind ein ständiges Thema.“

Wie erkennen Verbraucher, ob ein Hersteller seine Sorgfaltspflicht ernst nimmt? „Transparenz ist der Schlüssel. Ein Hersteller, der nichts zu verbergen hat, veröffentlicht oft freiwillig mehr Informationen als gesetzlich gefordert, etwa detaillierte Analysenzertifikate oder genaue Herkunftsnachweise der Rohstoffe auf seiner Webseite.“

Welche Rolle spielt die Gesetzgebung, wie etwa die TPD2 oder die REACH-Verordnung? „Diese Verordnungen sind das Rückgrat der Sicherheit. Sie zwingen Hersteller dazu, ihre Produkte zu registrieren und die Unbedenklichkeit proaktiv nachzuweisen, was den Markt von vielen schwarzen Schafen bereinigt hat, die früher unter dem Radar flogen.“

Ist „Made in Germany“ oder „Made in EU“ immer noch ein Garant für höhere Sicherheit? „Tendenziell ja, weil die behördlichen Kontrollen und die gesetzlichen Grenzwerte hier strenger sind als in vielen anderen Teilen der Welt. Dennoch entbindet auch dieser Herkunftsnachweis den Hersteller nicht von seiner eigenen Prüfpflicht.“

Was passiert im Labor, wenn ein Produkt die Grenzwerte überschreitet? „Das löst eine sofortige Kette von Maßnahmen aus: Meldung an die Behörden, Stopp der Auslieferung und im schlimmsten Fall ein öffentlicher Rückruf. Der Schutz der Gesundheit steht hier absolut über den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens.“

Vielen Dank für diese detaillierten und aufschlussreichen Informationen.

Das Fundament des Vertrauens

Der Weg von der Rohstoffquelle bis zum Endverbraucher ist lang und voller potenzieller Fallstricke, die nur durch ein engmaschiges Netz aus Kontrollen und Analysen entschärft werden können. Geprüfte Produktqualität ist kein statischer Zustand, sondern das Ergebnis eines dynamischen Prozesses, der ständige Wachsamkeit und wissenschaftliche Präzision erfordert. Für den Konsumenten bedeutet dies, dass Sicherheit ihren Preis hat, aber auch, dass er durch bewusste Kaufentscheidungen und den Blick auf Details die Spreu vom Weizen trennen kann. Letztendlich ist die Qualitätssicherung der unsichtbare Schutzschild, der unseren modernen Konsum erst sicher und genussvoll macht.

Bildnachweise:

Murrstock – stock.adobe.com

tashatuvango – stock.adobe.com

Father_Studio – stock.adobe.com